Pourquoi le saut des baleines

Je suis tombé sur ce livre (et son auteur, que je connaissais pour avoir vu son nom dans le

Black Herald – plus que pour le Prix Goncourt de la nouvelle 2014 avec la

Vie de monsieur Leguat, que je n’ai pas lu et qui a l’air passionnant) un peu par hasard. L’envie de faire, moi aussi, ma rentrée littéraire et de m’asseoir dans une librairie comme sur un banc d’école m’a poussé, un soir après le travail, au milieu des rayons de la Machine à Lire. Le nom de l’auteur qui m’intriguait, un sujet, les baleines et plus particulièrement le mystère de leur saut, qui me séduisait et la présence de Claude Chambard animant cette soirée y étaient également pour quelque chose.

Nous ignorons pourquoi les baleines et autres cétacés effectuent parfois ces sauts stupéfiants au-dessus des mers et des océans, mais les hypothèses ne manquent pas, elles se renforcent même du seul fait que la question n’a pas été tranchée. On dit qu’elles bondissent dans les airs pour déglutir, se débarrasser de leurs parasites, communiquer, séduire en vue d’un accouplement, pêcher en gobant, chasser en catapultant, fuir des prédateurs sous-marins comme l’espadon ou le requin, s’étirer, s’amuser, en imposer, ou encore ponctuer un message, une attitude. Aucune de ces explications ne convainc : fâcheusement partielles ou intolérablement saugrenues, toutes ont été contestées. Comme c’est le cas face aux grandes interrogations métaphysiques, elles semblent toutes buter contre l’étroitesse du cerveau et de l’imagination qui les échafaudent. La question serait-elle insoluble ? […] Ivresse, libération, secousse non moins absurdes, en dernier lieu, futiles, qui n’apaisent qu’un moment, qu’il faut toujours recommencer, et dont la baleine doit savoir en son for intérieur, dans ce magma d’instincts, de mémoire et d’analyse, la grande vanité. Mais en un monde qui n’est que poussière d’étoile remuée dans un trou noir, la créature, même bardée de ses instincts, gènes et neurones, même flattée par l’héritage multi-millénaire de la sélection naturelle, peut goûter un acte aussi gratuit que la totalité dans laquelle elle baigne. Ainsi la baleine sauterait-elle quia absurdum, parce que c’est absurde ? (p. 9-10)

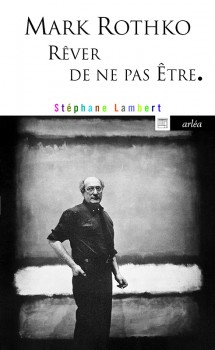

Claude Chambard et Nicolas Cavaillès à la Machine à Lire (Bordeaux) le 2 septembre 2015

« Essai cétologique autant que fantaisie littéraire » est-il indiqué en 4e de couverture et il est vrai qu’une fois entre les mains, ce petit livre violet des éditions du Sonneur m’a donné l’illusion que j’allais me plonger dans un ouvrage quelque peu scientifique ou pour le moins technique. La couverture unie et brillante participe de cette illusion : on ne trouvera nulle image d’Épinal montrant le dos (ou plutôt le ventre) rond d’une baleine en train de sauter au milieu de l’écume blanche et folle ; juste un bandeau signalant que le livre a reçu cette année le Prix des Gens de Mer.

Si ce livre est soutenu par la lecture d’une multitude d’ouvrages spécialisés, Nicolas Cavaillès n’en fait pas un étalage savant de naturaliste verbeux. Bien au contraire, s’il énonce une à une les théories plus ou moins scientifiques pour expliquer ces sauts, c’est en quelque sorte pour mieux les oblitérer.

Car en effet, une fois passée l’énonciation de la problématique du livre (cf. la citation au-dessus), une fois passées en revue la classification des cétacés et les différentes typologies de sauts (qui va de l’érection céphalique flanchée de la baleine franche au saut carpé-flanché intégral vrillé du mégaptère en passant par le simple marsouinage des dauphins), l’auteur s’attache à énumérer les différentes explications de ce saut de la baleine (et il faut lire absolument celle s’attachant à la poussée d’Archimède que j’ai trouvé très drôle) pour les tourner aussitôt en dérision. Toutes procèdent finalement d’une approche anthropocentrique (pour s’amuser ou communiquer selon certains, pour séduire et se reproduire dans une posture totalement inédite du Kâmasûtra (là, c’est moi qui pousse l’ironie), etc.) ou pragmatique (pour chasser les parasites, pour pêcher, etc.). Aucune n’envisage qu’elles le fassent sans intention et sans plaisir (l’auteur insiste sur la violence de la claque qu’elles s’infligent, violence décuplée par le son énorme, audible à plusieurs kilomètres à la ronde quand elle-même a par ailleurs un appareil auditif très développé). Et c’est là le parti pris de l’auteur :

Le dernier chapitre, intitulé Kamtchatka, pose en beauté la conclusion de ce livre, qui donne à réfléchir :

Nous ne saurons jamais pourquoi les baleines bondissent, ni même pourquoi nous nous le demandons. Ce maudit pourquoi se nourrit de tout, et ne recrache rien : dans le fond, on ne sait jamais pourquoi rien du tout. (p. 61)

Et c’est alors que le livre s’éclaire d’une aura nouvelle. Qui fait soudain comprendre pourquoi il n’y avait pas de point d’interrogation dans le titre. L’objet du livre n’est pas tant une approche cartésienne d’un problème donné, avec son lot d’argumentation et de contre-argumentation, de thèses et d’antithèses qu’une synthèse viendrait trancher ex abrupto (et l’auteur avoue s’être heurté, sur cette vision, à des incompréhensions de la part des scientifiques), qu’une critique de cette approche d’appréhension du monde. Pourquoi le saut des baleines est donc un magnifique plaidoyer pour rester à la surface des choses. Non pas un hymne à la superficialité, mais un appel à se maintenir dans la beauté de cet affleurement d’une réalité qui, in fine, nous échappe et à accepter simplement la part de mystère en demeurant à quia dans le monde.

Tout est-il explicable et soluble dans l’eau ? Et si tout peut l’être, tout mérite-t-il d’être expliqué et disséqué ? Quelle part de mystère, de liberté, de poésie nous restera-t-il quand tout sera réduit en équations et algorithmes ? quelle part de souveraineté, d’autodétermination, de destin nous sera-t-il concédé si tout, conceptuellement, se résout à des échanges de molécules (je me rappelle de l’effroi ressenti devant une émission qui résumait le désir amoureux à une prédation du meilleur bagage génétique), à des interactions électriques, à des séquences d’ADN ? Que devient l’inutile, le futile, l’absurde dans tout cela ? « Salio quia absurdum : tout le monde a droit au non-sens, le philosophe comme le poète, le cachalot comme le mystique ; ils font tous les mêmes bonds abscons. » (p. 47)

Plus on classe, plus on inventorie, plus on dépiaute, plus on contrôle les choses, plus elles deviennent fades, et plus on échoue à les approcher et à les entendre, comme c’est le cas des jubartes balisées dans l’Atlantique Nord ou dans le Pacifique Sud, auxquelles les cétologues décernent au gré de leur ambitions scientifiques et démagogiques de petits noms pour le moins discutables […] qu’elles jugeraient elles-mêmes sans doute bien insipides si par malheur elles pouvaient les comparer à la beauté de leur chant. Tel Orphée se retournant vers Eurydice, l’humain perd ce dont il s’enquiert, il dénature ce qu’il veut connaître. Heureux celui qui contemple un ciel étoilé sans y distinguer de constellations prédéfinies, heureux celui qui traverse un paysage que ne défraîchissent aucune abstraction linguistique ni culturelle, aucun nom ni aucune anecdote historique, heureux et sage celui qui vogue sur une mer anonyme. (p. 20)

Si le capitaine Achab poursuit sans cesse sa baleine blanche dans sa mortelle quête métaphysique, Nicolas Cavaillès, à rebours, et dans un geste poétique, créateur, la relâche, la libère, le cœur léger, dans les abysses ténébreux encore vierges de tout esprit humain. Certaines quêtes ne se réalisent qu’en abandonnant l’objet de son désir et en capitulant face aux obsessions qui en sont la cause originelle.

Ce livre, je le place volontiers, dans ma bibliothèque, à côté de Vaches de Frédéric Boyer : ils portent tous deux un regard très différent sur l’animal, mais chacun tente, à sa manière, de bouleverser la fable animalière : il ne s’agit plus de donner à l’homme des traits d’animaux pour en caricaturer le caractère (Esope, La Fontaine) ou inversement de donner à l’animal des traits d’humanité propres à nous permettre de nous identifier à lui (et le cinéma regorge de toute sorte d’animaux ne craignant pas le ridicule d’imiter des humains) mais de les prendre pour ce qu’ils sont : des animaux offerts au regard d’autres animaux, dont nous sommes.

Post Scriptum

L’ironie m’a conduit à m’interroger sur le pourquoi du pourquoi de ce livre. Aussi si vous souhaitez profiter de la beauté des sauts de ce livre, je vous incite fortement à oublier tous les « parce que… » que je viens d’écrire. Prenez une bouffée d’oxygène et lisez ce livre d’un seul bond, un saut carpé-flanché intégral vrillé par exemple, dans une totale et souveraine liberté.

Ecrire en marge